食品用のラップを2サイズ用意して、永年使ってきました。

歯の部分がゆがんだり、ラップがついて取り出しにくかったり、時々使いにくいのを体験します。

食品用のラップって本当に必要?代わりのものはない?と考えて、調べてみました。

アルミホイルを使うかビニール袋を代用するのが手軽そうですが、もっと何かないかと探していたら、みつろうラップというものを見つけました。

代わりのものといっても、実際使うとなれば、使いやすいこと、経済的であることは必須です。

みつろうラップは繰り返し使え、繰り返し洗えるという利点があることがわかり、本当にそうなのか、エコなのかを体験してみたくなりました。

蜜蝋(みつろう)ラップの作り方

みつろうとは

みつろう(蜜蝋)とは、ミツバチが巣を作るために腹部の分泌腺から分泌する天然のロウのこと。英語では「ビーズワックス(Beeswax)」と呼ばれています。

ハチミツを採取した後の巣を溶かして精製することで得られます。

当初は透明ですが、花粉やプロポリスなどが付着して、次第に黄色や黄土色になります。

主な特徴と用途

みつろうは、天然由来の素材であり、さまざまな分野で利用されています。

-

保湿効果: みつろうには高い保湿効果があるため、リップクリームやハンドクリーム、化粧品の原料としてよく使われています。肌を保護する作用もあります。

-

防水・光沢: 熱で溶けて冷えると固まる性質と防水性があるため、木工製品や革製品のワックス(磨き剤)として使われます。

-

キャンドル: 溶ける温度が高く、ゆっくりと燃えるため、ロウソクの原料としても使われます。一般的な石油由来のロウソクに比べて、すすや煙が出にくいという特徴があります。

-

食品や医薬品: 食品添加物としても認められており、お菓子や医薬品の原料になることもあります。

-

環境に配慮した製品: プラスチックラップの代わりに、布にみつろうを染み込ませた「みつろうラップ」は繰り返し使え、使用後は土に還すこともできます。

注意点

-

アレルギー: 花粉などが混ざっているため、アレルギー体質の方は注意が必要です。

-

熱に弱い: みつろうは60度以上で溶け始めるため、みつろうワックスやみつろうラップを使用する際は、高温のものを避け、電子レンジでの使用はできません。

-

柑橘類・生肉には不向き: 酸に弱いため、レモンなどの柑橘類や、生肉・生魚を包むのには適していません。

-

1歳未満の乳児: ハチミツと同様にボツリヌス菌のリスクがあるため、1歳未満の乳児が口にする可能性のあるものには使用を避けるべきとされています。

みつろうラップ作りに必要なもの材料

- 木綿の布

- 粒状の蜜蝋(生地の重さの三倍)

- アイロン

- 新聞紙

- クッキングシート

布は木綿100%または麻100%が良いようです。

蜜蝋は固形のものもありますが、大きいと溶かしにくいため細かい粒状のものがやりやすい。

蜜蝋の量は生地の重さの約3倍。

蜜蝋がまんべんなく広がった後にココナッツオイルを生地の上に乗せると出来上がりが柔らかくなり包みやすくなる(生地の重さの1/3)ということだったので、大きいサイズに試してみました。

蜜蝋ラップの布の大きさは20cm、25cmが使いやすいと思いその2種類を作りました。

また四角と円形の2種類としました。

蜜蝋ラップの作り方

アイロン台またダンボールの上に新聞紙を敷き、その上にクッキングシートそして布を置く。

布に粒状の蜜蝋をまんべんなく置き、クッキングシートを上に乗せて低から中温のアイロンを当てる。

蜜蝋が全て解けたらクッキングシートをはがし蜜蝋のついていないところがあれば足してクッキングシートの上からまたアイロンをかける。

クッキングシートを剥がした後はすぐに吊るして乾燥させる。

1時間程度で乾燥する、その後軽く水洗いして水気が乾いたら使用できる。

蜜蝋ラップの使い方と使い勝手の良し悪し

ラップはつけた時に、手の温かさでロウが変形したり固定されたりするので、少し手で温めるように形を整える必要がある。

そのため1つのものにつけるのにサランラップよりは時間がかかる。

円形のものには円形のものが合うと思った。

繰り返し使えば柔らかくなりより馴染んで使いやすくなるのではと思われる。

25cm サイズのものだと、じゃがいもや玉ねぎの大きいサイズを包むのが精一杯の大きさ。

キャベツやレタスの1玉を包もうと思えばさらに大きなサイズのものが必要になる。

蓋をしたり包むだけでなく、蓋付きの入れ物にもなるので。折って人参の千切りを入れてみたところしっかりとおさまる。

透明ではないので何が入ってるのか中身は覚えておく必要がある。

用途に応じて色や柄を分けておくと覚えやすいかもしれない。

保湿効果、防水効果があるため、プラスチックのラップの代わりになる。

白いみつろうは臭いはなかった。

普段は水洗いして乾かすだけでいい、汚れが気になるときは、やわらかい歯ブラシなどに洗剤をつけて洗う。

おにぎりなど包んででかけ、使用済みになれば、小さくたためるためかさばらない。

蜜蝋ラップは本当にエコなのか経済性を考えてみた

蜜蝋ラップを作るのには布と蜜蝋がどうしても必要であり、蜜蝋は白いものは無臭でラップにしてからすぐに使える。

私が購入した白色の蜜蝋は、230g で約1000円でした。

20cm25cm サイズ の布8枚に使用しましたが、まだ40g ぐらい余っています。

蜜蝋ラップは調べてみると半年ぐらい使えるという人もあれば2年ぐらい使っているという人もいてどれぐらいの頻度で使うかにもよりますがかなり経済的であるように思います。

また、布の色柄に好みのものを使えば、愛着もわき、プラスチック製のラップより気持ちが良いかもしれません。

蜜蝋ラップの保存の仕方

保存に関しては、洗って乾かしたものを2つまたは三つ折りぐらいにして収納することになり、埃が被らないように袋に入れる必要がある。

そのための手間とスペースが必要になる。

蜜蝋ラップを作ってみて使ってみた感想

品を包んだり蓋をしたりで使い方が中心になると思いますが、食品に触れればやはりその都度洗った方が良いと思いますし、洗えば乾燥させて一定の場所にしまうという作業が出てきます。

これまでプラスチック製のラップを使い捨てていたそのお手軽さはないので、しばらくは面倒と感じるかもしれません。

また若い方や手の温度が高い方は、蜜蝋ラップが密着しやすいかと思いますが、私ぐらいの60代ともなると手がかさつきやすいため、手の温度が伝わって形が整うまで少しだけ時間がかかるのではと感じました。

しばらく使ってみて洗ったりしまったりの手間が、何とも苦にならずに、エコなライフスタイルの一部として、より自分に合っていると思えれば続けていけると思いますのでしばらくこのまま続けたいと思います。

紙パック豆乳飲料のかき氷を試してみた

キッコーマンの200ml 入りの豆乳 紙パックを凍らせて、かき氷で楽しんでみたいと思っていました。

今日はお抹茶のかき氷を練乳とつぶあんでいただくことにします。

抹茶味の紙パック投入飲料は、甘みが入っていないため、凍らせてみたら非常に硬い。

しばらく氷の緩むのを待ってスプーンで砕いてみました。

やはり甘みが入っていないので、氷そのものが尖った硬さがあり、ジャリっとした食感でした。

それでも、練乳をかけ小豆を添えて食べれば十分に、抹茶のかき氷としておいしくいただくことができました。

かき氷器がなくても、手軽に抹茶のかき氷ができ、手軽さでとても満足できました。

お盆に娘一家が一泊でやってきた

お盆に娘一家来て、1泊することになりました。

小学生の子供が2人、ゆっくりと話もしたいので、準備を万端に整えて迎えことにします。

お布団と部屋の準備

布団は3組で良いというので、シーツ・枕カバー・掛け布団の洗濯などして、整えます。

布団は押入れから出して風にあてて、ダニ取り用の掃除機をかけておきます。

寝る部屋の和室の掃除、今回は洋室で、座卓と座布団をひいての宴会にすることにしました。

この様子は普段私が使っているため、物が多くそれをてしまったり片付けたりして掃除をして準備します。

この部屋には電気ピアノがあるので、孫二人がピアノ演奏をするのを聞けるのは楽しみです。

夕食のメニューと準備

夕食は前日と当日に買い出しをしました。

メニューは、手巻き寿司、手巻き寿司の生もの以外に、長いもの短冊、豚肉の生姜焼きを作り、

かぼちゃとあずきのいとこ煮、鶏胸肉のハムを作り、サラダを用意しました。

冷えたビール2ダース、冷えた日本酒、子供用飲み物、おつまみ数種類も。

あらかじめ冷やしておくために、冷蔵庫を開けたり早めに購入したりと、準備をしました。

朝食のメニューと準備

oppo_0

朝食は、雑穀入りのごはん、お味噌汁、前日から仕込んだナスの漬物とカリモリ、味付きのり、納豆、カリカリチーズポテト焼き。

カリカリチーズポテト焼きが孫たちにとても好評でした。

デザートに、ヨーグルト、はちみつをかけ、冷凍イチゴをのせました。

夏のため冷たいお茶を用意するのに、はやめはやめに麦茶をわかしておくのも、気をつかったところです。

ここまで準備をして、民宿のようにして歓迎しました。

一晩泊まるだけなのに、物を移動させたり、布団の用意や食事の支度で、ずいぶん労力がかかるものですね。

娘一家が帰ると、どっと疲れが出る、もう来なくていいとまで思ってしまう人もあるようです。

その気持ち、終わってみてわかりました。

いつまでこうした歓迎ができるかはわかりません。

年に一度くらいしかない機会なので、元気なうちは精いっぱい歓待したいと思います。

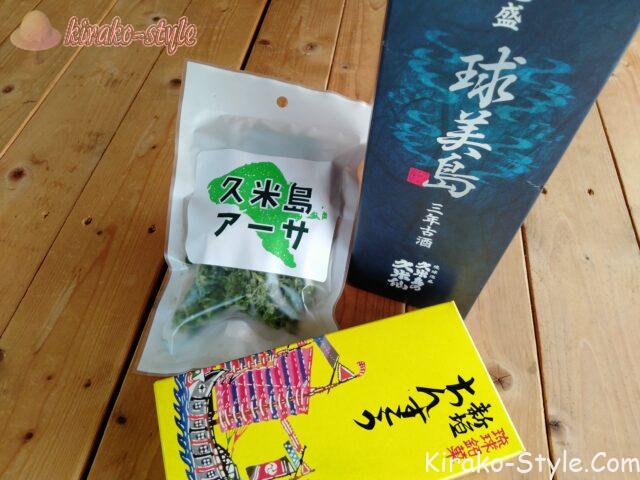

沖縄のお土産

泡盛とちんすこうとアオサをいただきました。

泡盛は3年古酒というもので、とてもフルーティーでまろやかな味わいでした。

泡盛特有の風味がありながらも、熟れたバナナのような甘く爽やかな香りがします。

タイ産の硬質米を使用し、泡盛独特の風味を生み出す黒麹菌を使うというこだわりの製法です。

アルコール度数は35度と泡盛としては少な目かもしれません、オンザロックで飲みましたが、クセがなくとても飲みやすかったです。

コメント